В моём, ещё недавнем прошлом,

На солнце камни раскаля,

Босые, пыльные подошвы

Палила мне моя земля.

И я стонал в клещах мороза,

Что ногти с мясом вырвал мне,

Рукой обламывал я слёзы,

И это было не во сне.

Там я в сравнениях избитых

Искал избитых правоту,

Там самый день был средством пыток,

Что применяются в аду.

Я мял в ладонях, полных страха,

Седые потные виски,

Моя солёная рубаха

Легко ломалась на куски.

Я ел, как зверь, рыча над пищей.

Казался чудом из чудес

Листок простой бумаги писчей,

С небес слетевший в тёмный лес.

Я пил, как зверь, лакая воду,

Мочил отросшие усы.

Я жил не месяцем, не годом,

Я жить решался на часы.

И каждый вечер, в удивленье,

Что до сих пор ещё живой,

Я повторял стихотворенья

И снова слышал голос твой.

И я шептал их, как молитвы,

Их почитал живой водой,

И образком, хранящим в битве,

И путеводною звездой.

Они единственною связью

С иною жизнью были там,

Где мир душил житейской грязью

И смерть ходила по пятам.

И средь магического хода

Сравнений, образов и слов

Взыскующая нас природа

Кричала изо всех углов,

Что, отродясь не быв жестокой,

Успокоенью моему

Она ещё назначит сроки,

Когда всю правду я пойму.

И я хвалил себя за память,

Что пронесла через года

Сквозь жгучий камень, вьюги заметь

И власть всевидящего льда

Твоё спасительное слово,

Простор душевной чистоты,

Где строчка каждая – основа,

Опора жизни и мечты.

Вот потому-то средь притворства

И растлевающего зла

И сердце всё ещё не чёрство,

И кровь моя ещё тепла.

?

Я забыл погоду детства,

Тёплый ветер, мягкий снег.

На земле, пожалуй, средства

Возвратить мне детство нет.

И осталось так немного

В бедной памяти моей -

Васильковые дороги

В красном солнце детских дней,

Запах ягоды-кислицы,

Можжевеловых кустов

И душистых, как больница,

Подсыхающих цветов.

Это всё ношу с собою

И в любой люблю стране.

Этим сердце успокою,

Если горько будет мне.

?

Я беден, одинок и наг,

Лишён огня.

Сиреневый полярный мрак

Вокруг меня.

Я доверяю бледной тьме

Мои стихи.

У ней едва ли на уме

Мои грехи.

И бронхи рвёт мои мороз

И сводит рот.

И, точно камни, капли слёз

И мёрзлый пот.

Я говорю мои стихи,

Я их кричу.

Деревья, голы и глухи,

Страшны чуть-чуть.

И только эхо с дальних гор

Звучит в ушах,

И полной грудью мне легко

Опять дышать.

?

Просто - болен я. Казалось,

Что здоров,

Что готов нести усталость

Старых слов.

Заползу в свою берлогу.

Поутру

Постою ещё немного

На ветру.

Подышу свободной грудью

На юру,

Постою там на безлюдьи

И - умру.

(50-е - 80-е гг.)

[2]

Зови, зови глухую тьму -

И тьма придёт.

Завидуй брату своему,

И брат умрёт.

(50-е - 80-е гг.)

[2]

На садовые дорожки,

Где ещё вчера

На одной скакала ножке

Наша детвора,

Опускаются всё ниже

С неба облака.

И к земле всё ближе, ближе

Смертная тоска.

Нет, чем выше было небо,

Легче было мне.

Меньше думалось о хлебе

И о седине.

(50-е - 80-е гг.)

[2]

Густеет тёплый воздух

И видно в вышине,

Как проступают звёзды

На синем полотне.

И я один на свете,

Седеет голова,

И брошены на ветер

Бумажные слова.

(50-е - 80-е гг.)

[2]

Л. Т.

Стихи - это боль, и защита от боли,

И - если возможно! - игра.

Бубенчики пляшут зимой в чистом поле,

На кончике пляшут пера.

Стихи - это боль и целительный пластырь,

Каким утишается боль,

Каким утешает мгновенно лекарство -

Его чудодейственна роль.

Стихи - это боль, это скорая помощь,

Чужие, свои - всё равно,

Аптекарь шагает от дома до дома,

Под каждое ходит окно.

Стихи - это тот дополнительный градус

Любых человечьих страстей,

Каким накаляется проза на радость

Хранителей детских затей.

Рецептом ли модным, рецептом старинным

Фармакологических книг,

Стихи - как таблетка нитроглицерина,

Положенная под язык.

Среди всевозможных разрывов и бедствий

С облаткой дежурит поэт.

Стихи - это просто подручное средство,

Индивидуальный пакет.

1973

[1]

Моя мать была дикарка,

Фантазёрка и кухарка.

Каждый, кто к ней приближался,

Маме ангелом казался.

И, живя во время оно,

Говорить по телефону

Моя мама не умела:

Задыхалась и робела.

Моя мать была кухарка,

Чародейка и знахарка.

Доброй силе ворожила,

Ворожила доброй силе.

Как Христос, я вымыл ноги

Маме - пыльные с дороги, -

Застеснялась моя мама -

Не была героем драмы.

И, проехавши полмира,

За порог своей квартиры

Моя мама не шагала -

Ложь людей её пугала;

Мамин мир был очень узкий,

Очень узкий, очень русский.

Но, сгибаясь постепенно,

Крышу рухнувшей вселенной

Удержать сумела мама

Очень прямо, очень прямо.

И в наряде похоронном

Мама в гроб легла Самсоном, -

Выше всех казалась мама,

Спину выпрямив упрямо,

Позвоночник свой расправя,

Суету земле оставя.

Ей обязан я стихами,

Их крутыми берегами,

Разверзающейся бездной,

Звёздной бездной, мукой крестной…

Моя мать была дикарка,

Фантазёрка и кухарка.

1970

[1]

Не удержал усилием пера

Всего, что было, кажется, вчера.

Я думал так: какие пустяки!

В любое время напишу стихи.

Запаса чувства хватит на сто лет -

И на душе неизгладимый след.

Едва настанет подходящий час,

Воскреснет всё - как на сетчатке глаз.

Но прошлое, лежащее у ног,

Просыпано сквозь пальцы, как песок,

И быль живая поросла быльём,

Беспамятством, забвеньем, забытьём…

1963

[1]

Поэзия - дело седых,

Не мальчиков, а мужчин,

Израненных, немолодых,

Покрытых рубцами морщин.

Сто жизней проживших сполна

Не мальчиков, а мужчин,

Поднявшихся с самого дна

К заоблачной дали вершин.

Познание горных высот,

Подводных душевных глубин,

Поэзия - вызревший плод

И белое пламя седин.

1962

[1]

Выгорает бумага,

Обращаются в пыль

Гордость, воля, отвага,

Сила, сказка и быль.

Радость точного слова,

Завершенье труда, -

Распылиться готова

И пропасть без следа.

Сколько было забыто

На коротком веку,

Сколько грозных событий

Сотрясало строку…

А тетрадка хранила;

Столько бед, столько лет…

Выгорают чернила,

Попадая на свет

Вытекающей кровью

Из слабеющих вен:

Страстью, гневом, любовью,

Обращёнными в тлен.

1962

[1]

Не спеши увеличить запас

Занесённых в тетрадь впечатлений,

Не лови ускользающих фраз

И пустых не веди наблюдений.

Не ищи, по следам не ходи,

Занимайся любою работой, -

Сердце сразу забьётся в груди,

Если встретится важное что-то.

Наша память способна сама

Привести в безупречный порядок,

Всё доставить тебе для письма,

Положить на страницы тетрадок.

Не смутись, - может быть, через год

Пригодится такая обнова -

Вдруг раскроется дверь и войдёт

Долгожданное важное слово.

1960

[1]

Стихи - это стигматы,

Чужих страданий след,

Свидетельство расплаты

За всех людей, поэт.

Искать спасенья будут

Или поверят в рай,

Простят или забудут.

А ты - не забывай.

Ты должен вечно видеть

Чужих страданий свет,

Любить и ненавидеть

За всех людей, поэт.

1959

[1]

Вода сверкает как стеклярус,

Гремит, качается, и вот -

Как нож, втыкают в небо парус,

И лодка по морю плывёт.

Нам не узнать при лунном свете,

Где небеса и где вода.

Куда закидывают сети,

Куда заводят невода.

Стекают с пальцев капли ртути.

И звёзды, будто поплавки,

Ныряют средь вечерней мути

За полсажени от руки.

Я в море лодкой обозначу

Светящуюся борозду

И вместо рыбы наудачу

Из моря вытащу звезду.

1958

[1]

Запутать муху в паутину

Ещё жужжащей и живой,

Ломать ей кости, гнуть ей спину

И вешать книзу головой.

Ведь паутина - это крылья,

Остатки крыльев паука,

Его повисшая в бессилье

Тысячелапая рука.

И вместо неба - у застрехи

Капкан, растянутый в углу,

Его кровавые потехи

Над мёртвой мухой на полу.

Кто сам он? Бабочка, иль муха,

Иль голубая стрекоза?

Чьего паук лишился слуха?

Чьи были у него глаза?

Он притворился мирно спящим,

Прилёг в углу на чердаке.

И ненависть ко всем летящим

Живёт навеки в пауке.

1958

[1]

Тороплюсь, потому что старею,

Нынче время меня не ждёт,

Поэтическую батарею

Я выкатываю вперёд.

Чтоб прицельные угломеры

Добирались до подлеца,

Подхалима и лицемера,

Чернокнижника и лжеца.

Не отводит ни дня, ни часа

Торопящееся перо

На словесные выкрутасы,

Изготовленные хитро.

И недаром боятся люди,

Сторонящиеся меня,

Самоходных моих орудий

Разрушительного огня.

Кровь колотит в виски! Скорее!

Смерть не ждёт! Да и жизнь не ждёт!

Поэтическую батарею

Я выкатываю вперёд.

1957

[1]

Ты - связь времён, судеб и рода,

Ты простодушна и щедра

И равнодушна, как природа,

Моя последняя сестра.

И встреча наша - только средство,

Предлог на миг, предлог на час

Вернуться вновь к залогам детства -

Игрушкам, спрятанным от нас.

Мы оба сделались моложе.

Что время? Дым! И горе - дым!

И ты помолодела тоже,

И мне не страшно быть седым.

Конец 50-х

[1]

Хлебнувшие сонного зелья,

Давно улеглись в гамаки

И крепко в уснувшем ущелье

Крестовые спят пауки.

Журча, изменил выраженье

Ручья ослабевший басок,

И бабочки в изнеможенье

Ложатся плашмя на песок.

И с ними в одной же компаньи,

Балдея от банной жары,

Теряя остатки сознанья,

Прижались к земле комары.

И съёжились жёлтенькой астры

Тряпичные лепестки.

Но льдины - куски алебастра,

Нетающие куски…

А я по таёжной привычке

Смородинный корень курю

И чиркаю, чиркаю спички

И сам с собой говорю…

(1937-1956)

[1]

Ни шагу обратно! Ни шагу!

Приглушены сердца толчки.

И снег шелестит, как бумага,

Разорванная в клочки.

Сухой, вездесущий, летучий,

Он бьёт меня по щекам,

И слишком пощёчины жгучи,

Чтоб их отнести к пустякам…

(1937-1956)

[1]

Мы вмешиваем быт в стихи,

И оттого, наверно,

В стихах так много чепухи

Житейской всякой скверны.

Но нам простятся все грехи,

Когда поймём искусство

В наш быт примешивать стихи,

Обогащая чувство.

(1937-1956)

[1]

Ты, белка, всё ещё не птица,

Но твой косматый чёрный хвост

Вошёл в небесные границы

И долетал почти до звёзд.

Когда в рассыпчатой метели

Твой путь домой ещё далёк

И ты торопишься к постели

Колючим ветрам поперёк,

Любая птица удивится

Твоим пределам высоты, -

Зимой и птицам-то не снится

Та высота, где лазишь ты.

И, с ветки прыгая на ветку,

Раскачиваясь на весу,

Ты - акробат без всякой сетки

Предохраняющей в лесу,

Где, рассчитав свои движенья,

Сквозь всю сиреневую тьму

Летишь почти без напряженья

К лесному дому своему.

Ты по таинственным приметам

Найдёшь знакомое дупло,

Дупло, где есть немножко света,

А также пища и тепло.

Ты доберёшься до кладовки,

До драгоценного дупла,

Где поздней осенью так ловко

Запасы пищи собрала.

Где не заглядывает в щели

Прохожий холод ветровой,

И все бродячие метели

Проходят мимо кладовой.

Там в яму свалена брусника,

Полны орехами углы

По нраву той природы дикой,

Где зимы пусты и голы.

И, до утра луща орехи,

Лесная наша егоза,

Ты щуришь узкие от смеха,

Едва заметные глаза.

(1937-1956)

[1]

Нынче я пораньше лягу,

Нынче отдохну.

Убери же с глаз бумагу,

Дай дорогу сну.

Мне лучи дневного света

Тяжелы для глаз,

Каменистый путь поэта

Людям не указ.

Легче в угольном забое,

Легче кем-нибудь,

Только не самим собою

Прошагать свой путь.

(1937-1956)

[1]

Жизнь - от корки и до корки

Перечитанная мной.

Поневоле станешь зорким

В этой мути ледяной.

По намёку, силуэту

Узнаю друзей во мгле.

Право, в этом нет секрета

На бесхитростной земле.

(1937-1956)

[1]

Придворный соловей

Раскроет клюв пошире,

Бросая трель с ветвей,

Крикливейшую в мире.

Не помнит божья тварь

Себя от изумленья,

Долбит как пономарь

Хваленья и моленья.

Свистит что было сил,

По всей гремя державе,

О нём и говорил

Язвительный Державин, -

Что раб и похвалить

Кого-либо не может.

Он может только льстить,

Что не одно и то же.

(1937-1956)

[1]

Не в брёвнах, а в рёбрах

Церковь моя.

В усмешке недоброй

Лицо бытия.

Сложеньем двуперстным

Поднялся мой крест,

Горя в Пустозерске,

Блистая окрест.

Я всюду прославлен,

Везде заклеймён,

Легендою давней

В сердцах утверждён.

Сердит и безумен

Я был, говорят,

Страдал-де и умер

За старый обряд.

Нелепостен этот

Людской приговор:

В нём истины нету

И слышен укор.

Ведь суть не в обрядах,

Не в этом - вражда.

Для Божьего взгляда

Обряд - ерунда.

Нам рушили веру

В дела старины,

Без чести, без меры,

Без всякой вины.

Что в детстве любили,

Что славили мы,

Внезапно разбили

Служители тьмы.

В святительском платье,

В больших клобуках,

С холодным распятьем

В холодных руках

Нас гнали на плаху,

Тащили в тюрьму,

Покорствуя страху

В душе своему.

Наш спор - не церковный

О возрасте книг,

Наш спор - не духовный

О пользе вериг.

Наш спор - о свободе,

О праве дышать,

О воле Господней

Вязать и решать.

Целитель душевный

Карал телеса.

От происков гневных

Мы скрылись в леса.

Ломая запреты,

Бросали слова

По целому свету

Из львиного рва.

Мы звали к возмездью

За эти грехи.

И с Господом вместе

Мы пели стихи.

Сурового Бога

Гремели слова:

Страдания много,

Но церковь - жива.

И аз, непокорный,

Читая Псалтырь,

В Андроньевский чёрный

Пришёл монастырь.

Я был ещё молод

И всё перенёс:

Побои, и голод,

И светский допрос.

Там ангел крылами

От стражи закрыл

И хлебом со щами

Меня накормил.

Я, подвиг приемля,

Шагнул за порог;

В Даурскую землю

Ушёл на восток.

На синем Амуре

Молебен служил,

Бураны и бури

Едва пережил.

Мне выжгли морозом

Клеймо на щеке,

Мне вырвали ноздри

На горной реке.

Но к Богу дорога

Извечно одна:

По дальним острогам

Проходит она.

И вытерпеть Бога

Пронзительный взор

Немногие могут

С Исусовых пор.

Настасья, Настасья,

Терпи и не плачь:

Не всякое счастье

В одёже удач.

Не слушай соблазна,

Что бьётся в груди,

От казни до казни

Спокойно иди.

Бреди по дороге,

Не бойся змеи,

Которая ноги

Кусает твои.

Она не из рая

Сюда приползла:

Из адова края

Посланница зла.

Здесь птичьего пенья

Никто не слыхал,

Здесь учат терпенью

И мудрости скал.

Я - узник темничный:

Четырнадцать лет

Я знал лишь брусничный

Единственный цвет.

Но то не нелепость,

Не сон бытия,

Душевная крепость

И воля моя.

Закованным шагом

Ведут далеко,

Но иго мне - благо

И бремя легко.

Серебряной пылью

Мой след занесён,

На огненных крыльях

Я в небо внесён.

Сквозь голод и холод,

Сквозь горе и страх

Я к Богу, как голубь,

Поднялся с костра.

Тебе обещаю,

Далёкая Русь,

Врагам не прощая,

Я с неба вернусь.

Пускай я осмеян

И предан костру,

Пусть прах мой развеян

На горном ветру.

Нет участи слаще,

Желанней конца,

Чем пепел, стучащий

В людские сердца.

В настоящем гробу

Я воскрес бы от счастья,

Но неволить судьбу

Не имею я власти.

(1937-1956)

[1]

Стихи - не просто отраженье

Больших событий в мелочах,

Они - земли передвиженья

Внезапно найденный рычаг.

Стихи - не просто озаренье,

Фонарь средь тьмы и темноты.

Они - настойчивость творенья

И неуступчивость мечты.

Стихи всегда - заметы детства

С вчерашней болью заодно,

Доставшееся по наследству

Кустарное веретено.

(1937-1956)

[1]

Всё молчит - зверьё и птицы,

И сама весна

Словно вышла из больницы -

Так бледна она.

В пожелтевшем, прошлогоднем

Травяном тряпье

Приползла в одном исподнем,

Порванном белье.

Из её опухших дёсен

Выступает кровь.

Сколько было этих вёсен,

Сколько будет вновь?

(1937-1956)

[1]

Жизни, прожитой не так,

Все обрезки и осколки

Я кидаю на верстак,

Собирая с книжной полки.

Чтоб слесарным молотком

И зазубренным зубилом

Сбить в один тяжёлый ком

Всё, что жизнь разъединила.

И чтоб молот паровой

Утюгом разгладил за день,

Превратил бы в лист живой,

Без кровоточащих ссадин.

(1937-1956)

[1]

Велики ручья утраты,

И ему не до речей:

Ледяною лапой сжатый,

Задыхается ручей.

Он бурлит в гранитной яме,

Преодолевая лёд,

И холодными камнями

Набивает полон рот.

И ручья косноязычье

Не понятно никому,

Разве только стае птичьей,

Подлетающей к нему.

И взъерошенные птицы

Прекращают перелёт,

Чтоб воды в ручье напиться,

Уцепясь на хрупкий лёд.

Чтоб по горлу пробежала

Капля горного питья,

Точно судорога жалоб

Перемёрзшего ручья.

(1937-1956)

[1]

Всё людское - мимо, мимо,

Всё, что было, - было зря.

Здесь едино, неделимо

Птичье пенье и заря.

Острый запах гретой мяты,

Дальний шум большой реки.

Все отрады, все утраты

Равноценны и легки.

Ветер тёплым полотенцем

Вытирает щёки мне.

Мотыльки-самосожженцы

В костровом горят огне…

(1937-1956)

[1]

Ты смутишься, ты заплачешь,

Ты загрезишь наяву,

Ты души уже не спрячешь -

По-июльскому - в траву.

И в лесу светло и пусто,

Своды неба высоки,

И листы свои капуста

Крепко сжала в кулаки.

Раскрасневшаяся осень

Цепенеет на бегу,

Поскользнувшись на откосе

В свежевыпавшем снегу.

(1937-1956)

[1]

Говорят, мы мелко пашем,

Оступаясь и скользя.

На природной почве нашей

Глубже и пахать нельзя.

Мы ведь пашем на погосте,

Разрыхляем верхний слой.

Мы задеть боимся кости,

Чуть прикрытые землёй.

(1937-1956)

[1]

Так вот и хожу -

На вершок от смерти.

Жизнь свою ношу

В синеньком конверте.

То письмо давно,

С осени, готово.

В нём всегда одно

Маленькое слово.

Может, потому

И не умираю,

Что тому письму

Адреса не знаю.

(1937-1956)

[1]

У крыльца к моей бумаге

Тянут шеи длинные -

Вопросительные знаки -

Головы гусиные.

Буквы приняли за зёрна

Наши гуси глупые,

Та ошибка не зазорна

И не так уж грубая.

Я и сам считаю пищей,

Что сюда накрошено,

Что в листок бумаги писчей

Неумело брошено.

Всё, что люди называли

Просто - добрым семенем,

Смело сеяли и ждали

Урожай со временем.

(1937-1956)

[1]

Хожу, вздыхаю тяжко,

На сердце нелегко.

Я дёргаю ромашку

За белое ушко.

Присловья и страданья

Неистребимый ход,

Старинного гаданья

С ума сводящий счёт.

С общипанным букетом

Я двери отворю,

Сейчас, сейчас об этом

Я с ней заговорю.

И Лида сморщит брови,

Кивая на букет,

И назовёт любовью

Мальчишеский мой бред.

(1937-1956)

[1]

Сломав и смяв цветы

Своим тяжёлым телом,

В лесу свалился ты

Таким осиротелым,

Что некий грозный зверь

Открыл свою берлогу

И каменную дверь

Приотвалил немного.

Но что тебе зверья

Наивные угрозы,

Ему - твоя печаль,

Твои скупые слёзы?

Вы явно - в двух мирах,

И каждый - сам собою.

Не волен рабий страх

Сегодня над тобою…

(1937-1956)

[1]

Я здесь живу, как муха, мучась,

Но кто бы мог разъединить

Вот эту тонкую, паучью,

Неразрываемую нить?

Я не вступаю в поединок

С тысячеруким пауком,

Я рву зубами паутину,

Стараясь вырваться тайком.

И, вполовину омертвелый,

Я вполовину трепещу,

Ещё ищу живого дела,

Ещё спасения ищу.

Быть может, палец человечий

Ту паутину разорвёт,

Меня сомнёт и искалечит -

И всё же на небо возьмёт.

(1937-1956)

[1]

Бродят ночью волчьей стаей,

К сердцу крадутся слова.

Вой звериный нарастает,

Тяжелеет голова.

Я запомнил их привычку

Подчинения огню.

Я возьму, бывало, спичку,

Их от сердца отгоню.

Изловлю в капкан бумажный

И при свете, при огне

Я сдеру с них шкуру даже

И распялю на стене.

Но едва глаза закрою

И загляну в темноту -

Вновь разбужен волчьим воем,

И опять невмоготу.

И не будет мне покоя

Ни во сне, ни наяву

Оттого, что этим воем,

Волчьим воем - я живу.

(1937-1956)

[1]

Смешались облака и волны,

И мира вывернут испод,

По трещинам зубчатых молний

Разламывается небосвод.

По жёлтой глиняной корчаге

Гуляют грома кулаки,

Вода спускается в овраги,

Держась руками за пеньки.

Но в сто плетей дубася тело

Пятнистой, как змея, реки,

Гроза так бережно, умело

Цветов расправит лепестки.

Всё то, что было твёрдой почвой,

Вдруг уплывает из-под ног,

И всё земное так непрочно,

И нет путей, и нет дорог.

Пока прохожий куст лиловый

Не сунет руку сквозь забор,

И за плечо не остановит,

И не завяжет разговор.

И вот я - дома, у калитки,

И все несчастья далеки,

Когда я, вымокший до нитки,

Несу за пазухой стихи.

Гнездо стихов грозой разбито,

И желторотые птенцы

Пищат, познав крушенье быта,

Его начала и концы.

(1937-1956)

[1]

Все соловьи осоловели

И не рокочут ввечеру.

Они уж целых две недели

В плетёной нежатся постели

На охлаждающем ветру.

Колючим колосом усатым

Трясёт раскормленный ячмень,

И день малиной ноздреватой,

Черносмородинным агатом

Синиц заманивает в тень.

Здесь сущий рай для птиц бездомных,

Для залетевших далеко,

Им от прохлады полутёмной

В кустах, достаточно укромных,

Бывает на сердце легко.

И я шепчу стихи синицам,

Губами тихо шевеля,

И я разыгрываю в лицах -

В зверях, растениях и птицах,

Что сочинила мне земля.

Она к моей спине прижалась

И мне готова передать

Всё, что в душе у ней осталось,

Всю нерастраченную малость,

Всю неземную благодать.

Жарой коробятся страницы,

Тетрадка валится из рук,

И в поле душно, как в больнице,

И на своих вязальных спицах

Плетёт ловушку мне паук.

И мотыльки щекочут щёку,

Перебивая мой рассказ,

И на ветру скрипит осока,

И ястреба кружат высоко,

Меня не упуская с глаз.

(1937-1956)

[1]

Больного сердца голос властный

Мне повторяет сотый раз,

Что я живу не понапрасну,

Когда пытаюсь жить для вас.

Я, как пчела у Метерлинка,

Трудолюбивая пчела,

Которой вовсе не в новинку

Людские скорбные дела.

Я до рассвета собираю,

Коплю по капле слёзный мёд,

И пытке той конца не знаю,

И не отбиться от хлопот.

И чем согласней, чем тревожней

К бумаге просятся слова,

Тем я живу неосторожней

И горячее голова.

(1937-1956)

[1]

Он сменит без людей, без книг,

Одной природе веря,

Свой человеческий язык

На междометья зверя.

Руками выроет ночлег

В хрустящих листьях шалых

Тот одичалый человек,

Интеллигент бывалый.

И выступающим ребром

Натягивая кожу,

Различья меж добром и злом

Определить не сможет.

Но вдруг, умывшись на заре

Водою ключевою,

Поднимет очи на горе

И точно волк завоет…

(1937-1956)

[1]

Пахнут мёдом будущие брёвна -

Бывшие деревья на земле,

Их в ряды укладывают ровно,

Подкатив к разрушенной скале.

Как бесславен этот промежуток -

Первая ступень небытия,

Когда жизни стало не до шуток,

Когда шкура ближе всех - своя.

В соснах мысли нет об увяданье,

Блещет светлой бронзою кора, -

Тем страшнее было ожиданье

Первого удара топора.

Берегли от вора, от пожара,

От червей горбатых берегли -

Для того внезапного удара,

Мщенья перепуганной земли.

Дескать, ждёт их славная дорога -

Лечь в закладке первого венца,

И терпеть придётся им немного

На ролях простого мертвеца.

Чем живут в такой вот час смертельный

Эти сосны испокон веков?

Лишь мечтой быть мачтой корабельной,

Чтобы вновь коснуться облаков.

(1937-1956)

[1]

Я разорву кустов кольцо,

Уйду с поляны.

Слепые ветки бьют в лицо,

Наносят раны.

Роса холодная течёт

По жаркой коже,

Но остудить горячий рот

Она не может.

Всю жизнь шагал я без тропы,

Почти без света.

В лесу пути мои слепы

И неприметны.

Заплакать? Но такой вопрос

Решать не надо.

Текут потоком горьких слёз

Все реки ада.

(1937-1956)

[1]

В часы ночные, ледяные,

Осатанев от маеты,

Я брошу в небо позывные

Семидесятой широты.

Пускай геолог бородатый,

Оттаяв циркуль на костре,

Скрестит мои координаты

На заколдованной горе.

Где, как Тангейзер у Венеры,

Пленённый снежной наготой,

Я двадцать лет живу в пещере,

Горя единственной мечтой,

Что, вырываясь на свободу

И сдвинув плечи, как Самсон,

Обрушу каменные своды

На многолетний этот сон.

(1937-1956)

[1]

Луна свисает, как тяжёлый,

Огромный золочёный плод

С ветвей моих деревьев голых -

Хрустальных лиственниц, - и вот

Мне кажется - протянешь руку,

Доверясь детству лишний раз,

Сорвёшь луну - и кончишь муку,

Которой жизнь пугает нас.

(1937-1956)

[1]

Он из окон своей квартиры

С такой же силой, как цветы,

Вдыхает затхлый воздух мира,

Удушье углекислоты.

Удушье крови, слёз и пота,

Что день-деньской глотает он,

Ночной таинственной работой

Переплавляется в озон.

И, как источник кислорода, -

Кустарник, чаща и трава, -

Растут в ночи среди народа

Его целебные слова.

Нам всё равно - листы ли, листья, -

Как называется предмет,

Каким - не только для лингвистов -

Дышать осмелился поэт.

Не грамматические споры

Нас в эти чащи завлекли -

Глубокое дыханье бора

Целительницы земли.

(1937-1956)

[1]

Чтоб торопиться умирать,

Достаточно причины,

Но не хочу объектом стать

Судебной медицины.

Я всё ещё люблю рассвет

Чистейшей акварели,

Люблю луны латунный свет

И жаворонков трели…

(1937-1956)

[1]

Зима уходит в ночь, и стужа

От света прячется в леса,

И на пути в дорожных лужах

Вдруг отразились небеса.

И дым из труб, врезаясь в воздух,

Ослабевая в высоте,

Уже не так стремится к звёздам,

И сами звёзды уж не те.

Они теперь, порою вешней,

Не так, как прежде, далеки,

Они, как горы наши, - здешни

И неожиданно мелки.

Весною мы гораздо ближе

Земле - и тёплой и родной,

Что некрасивой, грязной, рыжей

Сейчас встречается со мной.

И мы цветочную рассаду

Тихонько ставим на окно -

Сигнал весне, что из засады

Готова выскочить давно.

(1937-1956)

[1]

Не старость, нет, - всё та же юность

Кидает лодку в валуны

И кружит в кружеве бурунов

На гребне выгнутой волны.

И развевающийся парус,

Как крылья чайки, волны бьёт,

И прежней молодости ярость

Меня бросает всё вперёд.

Огонь, а не окаменелость

В рисунке моего герба, -

Такой сейчас вступает в зрелость

Моя горящая судьба.

Её и годы не остудят,

И не остудят горы льда,

У ней и старости не будет,

По-видимому, никогда…

(1937-1956)

[1]

Память скрыла столько зла -

Без числа и меры.

Всю-то жизнь лгала, лгала,

Нет ей больше веры.

Может, нет ни городов,

Ни садов зелёных,

И жива лишь сила льдов

И морей солёных.

Может, мир - одни снега -

Звёздная дорога.

Может, мир - одна тайга

В пониманье бога.

(1937-1956)

[1]

Вечер. Яблоки литые

Освещает чёрный сад,

Точно серьги золотые,

На ветвях они висят.

Час стремительного танца,

Листьев, вихрей ветровых,

Золочёного багрянца

Неба, озера, травы.

И чертят тревожно птицы

Над гнездом за кругом круг -

То ли в дом им возвратиться,

То ли тронуться на юг.

Медленно темнеют ночи,

Ещё полные тепла.

Лето больше ждать не хочет,

Но и осень не пришла.

(1937-1956)

[1]

На склоне гор, на склоне лет

Я выбил в камне твой портрет.

Кирка и обух топора

Надёжней хрупкого пера.

В страну морозов и мужчин

И преждевременных морщин

Я вызвал женские черты

Со всем отчаяньем тщеты.

Скалу с твоею головой

Я вправил в перстень снеговой.

И, чтоб не мучила тоска,

Я спрятал перстень в облака.

(1937-1956)

[1]

Сыплет снег и днём и ночью.

Это, верно, строгий бог

Старых рукописей клочья

Выметает за порог.

Всё, в чём он разочарован -

Ворох песен и стихов, -

Увлечён работой новой,

Он сметает с облаков.

(1937-1956)

[1]

Луна, точно снежная сойка,

Влетает в окошко ко мне

И крыльями машет над койкой,

Когтями скребёт по стене.

И бьётся на белых страницах,

Пугаясь людского жилья,

Моя полуночная птица,

Бездомная прелесть моя.

(1937-1956)

[1]

Я славу в юности искал на площадях.

Случайный взгляд красавиц разодетых

Встречал, и он, меня не пощадя,

Еще тогда определил в поэты.

И тридцать лет я письма им писал,

Просил любви иль просто состраданья.

И письма, наконец, дошли по адресам,

И я спешил на первое свиданье.

Я в дверь стучу - и сам себе не верю.

Старуха-нищенка мне открывает двери.

?

Я жёг стихи холодной этой ночью,

Я жёг мои стихи, и жарким был огонь.

И в пламени костра изнемогали, корчась,

Слова, подсказанные мне тайгой.

Затем ли для меня её уста раскрылись,

Чтоб этих букв обугленных тела,

Моих стихов трепещущие крылья

Метель навеки замела.

А впрочем, я их вовсе не жалею,

В них виден свет времён. И в них живёт восторг

Заманчивой судьбы Бруно и Галилея,

В стихах, взведённых на костёр.

?

Прикоснись - и я воскресну,

Я, ей-богу, оживу.

В переулки Красной Пресни

За собою позову.

Распахну я милой шубу,

Сдёрну траурный платок.

Поцелую прямо в губы

Поддержу под локоток.

Чтобы люба не упала,

Мостовая-то скользка.

А дорога от вокзала,

Безусловно, далека.

Мы сошлись к порогу дома

С двух концов большой страны.

Значит, снова мы знакомы,

Значит, снова влюблены.

Так встречай меня и смейся,

Как встречала молодой.

На любовь мою надейся,

Не смотри, что я - седой.

Распахну я милой шубу,

Вспомню зимнюю любовь.

Помороженные губы,

Расцелованные в кровь.

?

«С двух концов большой страны» - имеется в виду, что Г.И.Гудзь после ареста Варлама Шаламова в 1937 г. находилась в ссылке в Туркмении (Чарджоу).

Там мой сверстник - неандерталец,

Низколобый чудак людоед,

Песню вытолкнул вдруг из гортани,

Фантазёр, но ещё не поэт.

А движенья его так схожи

С угловатостью здешних манер,

Та же самая дрожь по коже,

Так же дыбится каждый нерв.

Обещаю достичь до мрака,

Притащить из пещерных глубин

Что-нибудь вроде явного знака

Человеческой нашей любви.

Он царапал когтями пещеру,

Камень стен приняв за альбом,

И на память оставил череп,

Жёлтый череп с расколотым лбом.

?

Снежной пылью, снежным дымом

В зорях белого огня

Ты опять проходишь мимо,

Не заметила меня.

У обветренного камня

Неодетая душа

Не дыша стоит покамест,

Замерзая и дрожа.

Может, хватит ей сноровки

Удержаться до утра

За соломинку, верёвку,

За любую из отрав.

?

Прохожих взоры привлекает

Старинный русский экипаж,

В нём едет Катя Трубецкая,

Наш исторический типаж.

Но за сто лет устали кони,

Возок годится лишь в музей.

Кого сюда судьба погонит,

Каких друзей!

Не повторить им той попытки

И подражанье вовсе зря,

Увы, в некрасовских кибитках

Им не проехать за моря.

Тут самолёты, пароходы,

Билеты, визы, пропуска,

Нужна тут лётная погода,

Нужна старинная тоска.

Не лучше ли за чашкой чая

Досуга ради перечесть,

Как губернаторы встречают

Летящую сквозь вьюгу честь.

?

Пушистый вязаный платок

Улёгся в ноги, как щенок.

Перчаток скрюченных комок,

Твоих ладоней жаркий ток

Ещё хранить, пожалуй, мог.

И безголовое пальто,

Со стула руки опустив,

Ловило выпавший цветок,

Где каждый смятый лепесток

Ещё хотел и мог цвести.

Гребёнка прыгала в углу,

Катаясь лодкой на полу,

И туфли в золотой пыли,

Тропинок, что ко мне вели.

И ты сейчас такой была,

Что даже злые зеркала

Тебя глазами обвели

И наглядеться не могли.

Давно, давно легли снега,

И стынет медленно тайга.

А здесь - здесь вовсе не зима

И так легко сойти с ума.

?

Дрожат худые рукавицы,

И ноги млеют в торбазах.

Попробуй-ка теперь молиться,

Чтоб не попасть на небеса.

Ты и креста путём не сложишь,

Вотще поднявши руку вверх

Двуперстным знаменьем, быть может,

Как правоверный старовер.

Ты бога плачем остановишь

И с ним в кабинке долетишь

К печам, к теплу, к огню становищ,

Из рая брошенных во льды.

Зачем пустили нас в пустыню,

Где голос Господа гремит

Лишь эхом гнева на постылый

Неисправимый нрав земли.

?

Когда-нибудь всё это будет сниться

И бредом сна подушки разметать,

И в памяти тогда откроются страницы

Тех книг, которых лучше б не читать.

Опять придёт метель, как девушка нагая,

Слепящая глаза, браслетами звенеть

И хриплым голосом, доступностью пугая,

Языческие песни петь.

Опять на всех парах тяжёлые туманы

В ущелье поспешат, опять ударят в рельс,

Начнётся день-деньской, в котором, как ни странно,

Мы так и не могли с тобою постареть.

Прекрасный божий мир, бинты снегов распутав,

На перевязку рад добраться хоть к весне

С болезненной зарёй, как язвой от скорбута,

Где жёлтый гной течёт на грязный мокрый снег.

И в белой, как зима, испуганной больнице

Мой сон прервёт казённая рука:

- Вы спать мешаете! Что вам такое снится!

Что снится вам, больной? И я скажу: - Тайга!

?

Каких я здесь масок не встречу?

У печек и дымных костров

Звучат тарабарские речи,

Какие придумал острог.

Усилья князей и министров

Направлены были к тому,

Чтоб самых способных лингвистов

Упрятать надолго в тюрьму.

Они становились седыми

Без неба, без хлеба, без книг,

Теряя и совесть, и имя,

Уча тарабарский язык.

?

«Тарабарский язык» - обеднённая речь заключённых с использованием мата и уголовного жаргона.

Мне грустно тебе называть имена

Российского мартиролога.

От Пушкина тянется, вьётся она -

Кровавая эта дорога.

Уж будто поэту стиха не сложить,

Не жертвуя собственной шкурой,

Уж будто без смерти нельзя стало жить

Традициям литературы.

Верёвка и пуля, кинжал и яд…

Как будто в сыскном музее,

В квартирах поэтов покойных висят

Реликвии ротозеев.

Я выйду когда-нибудь в эту игру

На пристальный взгляд пистолета.

И имя твоё повторяя, умру

Естественной смертью поэта.

?

Мы судим сами, судит бог,

Потомки наши судят,

Какой из тысячи дорог

Мы выходили в люди.

Сегодня наш тернистый путь,

Шоссе энтузиастов,

Нам выбирает кто-нибудь,

Кто к нам не очень ласков.

Звеня жестянкою пустой,

Как в колокол тревожный,

Нас созывают на постой

На станциях дорожных.

Они пред нами чуют страх,

Мы ходим в чёрном теле.

Мы пальцы палим на кострах,

Светящих сквозь метели.

?

«Шоссе энтузиастов» в Москве - бывший Владимирский тракт, по которому в царское время шли в Сибирь каторжане, переименован в 1919 г.

Задёрни штору на окне,

Прибавь огня.

Ты улыбаешься - не мне,

А плачешь - для меня.

Пусть в полутьме тебе к лицу

Полуоткрытый рот.

А верность, верность мертвецу

В твоих глазах живёт.

Так улыбаться для меня

Не надо - я не жду

Чужого тёмного огня

Даже в бреду.

Настанет день, настанет час,

Ты пальцы мне сожмёшь,

Ещё краснея и дичась,

За правду выдашь ложь.

Но без обмана, без стыда

Твой улыбнётся рот.

Тогда - о, только лишь тогда

Мертвец умрёт.

?

Кровь и обиды,

Всё, что ты видел,

Если вернёшься домой,

Помни немой.

В пьяном чаду,

В малярийном бреду,

Либо

На дыбе,

Где мышцы твои рвут палачи,

Молчи.

В счастливом сне

Любимой жене

В свете зари

Не говори.

Даже отцу,

Мертвецу,

На могиле

Ведь не расскажешь были.

Матери - помоги.

Матери - лги.

Дочери,

Сыну

Ночью

Синей,

О том, как ты жил,

Не расскажи.

И, другу

Сжимая руку,

К тайнам своим открывая ключи,

Про это - молчи.

Но на последнем встав пороге,

Устав и от правды, и от лжи,

Богу,

И то немного,

Всё-таки расскажи!

?

Всё больше чёрных пятен,

Всё меньше - снеговых.

И облик непонятен

Лесов береговых.

Летит к безмолвным птицам

Ветвей шумящих весть.

Тем и другим поститься

Успело надоесть.

?

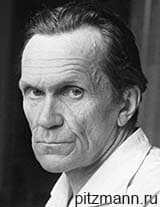

Истоки. Первые испытания

Шаламов родился в семье священника, известного в Вологде церковного и общественного деятеля Тихона Николаевича Шаламова, также происходившего из потомственной священнической семьи. Учился в Вологодской гимназии.

В юности увлекался идеями народовольцев. О том, чем обернулась революция для их семьи, неоднократно подвергавшейся гонениям, писатель вспоминает в «Четвёртой Вологде». В 1924 Шаламов уехал из родного города. Два года работал дубильщиком на кожевенном заводе в Сетуни, а в 1926 поступил на факультет советского права Московского государственного университета, принимал активное участие в политической и литературной жизни столицы.

19 февраля 1929 арестован и заключён в Бутырскую тюрьму за распространение знаменитого «Письма к съезду» Ленина. Был приговорён к трём годам заключения в Вишерском отделении Соловецких лагерей особого назначения. В 1932 вернулся в Москву, где снова продолжил литературную работу, занимался журналистикой, сотрудничал в ряде небольших профсоюзных журналов («За овладение техникой» и др.). В №1 журнала «Октябрь» опубликован один из первых рассказов Шаламова «Три смерти доктора Аугустино».

В январе 1937 снова арестован и приговорён к пяти годам Колымских лагерей, а в 1943 ещё к десяти - за антисоветскую агитацию (назвал писателя И. Бунина русским классиком).

Освобождение. Путь в литературу

В 1951 Шаламов был освобождён, но выехать с Колымы не мог, работал фельдшером близ Оймякона. В 1953 поселился в Калининской области, работал два с половиной года агентом по техническому снабжению на торфопредприятии, а в 1956 после реабилитации вернулся в Москву.

Некоторое время сотрудничал в журнале «Москва», писал статьи и заметки по вопросам истории культуры, науки, искусства, публиковал стихи в журналах. В 1961 выпустил в издательстве «Советский писатель» первый поэтический сборник «Огниво», затем вышли ещё несколько. Главные же произведения Шаламова - «Колымские рассказы» - распространялись в самиздате. 23 февраля 1972 года в «Литературной газете» было напечатано письмо Шаламова, где он протестовал против публикации за рубежом его рассказов, многими воспринятое как его отречение. В 1978 в Лондоне впервые вышел на русском языке большой том «Колымских рассказов».

В мае 1979 Шаламов переехал в дом инвалидов и престарелых, откуда в январе 1982 был насильно отправлен в интернат для психохроников, простудился по дороге и вскоре скончался.

Преображённый документ

«Колымские рассказы» писались Шаламовым с 1954 по 1973. Он сам разделил их на шесть книг: «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы» и «Перчатка или КР-2». Страшный лагерный опыт, состоявший из многократных смертей и воскресений, из безмерных мук от голода и холода, унижений, превращающих человека в животное, - вот что легло в основу шаламовской прозы, которую он, много размышлявший о её своеобразии, называл «новой».

Главный её принцип - связь с судьбой писателя, который должен сам пройти через все муки, чтобы потом выступить со свидетельскими показаниями. Отсюда - очерковое, документальное начало, первопроходческий этнографизм и натурализм, пристрастие к точной цифре.

Образ лагеря в рассказах Шаламова - образ абсолютного зла. Рассказ «Надгробное слово» начинается так: «Все умерли…» Писатель вспоминает всех, с кем ему пришлось встретиться и сблизиться в лагерях. Далее следуют имена и некоторые подробности. Кто и как умер. Сценки и эпизоды, подобные мозаикам, складываются в страшный замысловатый узор - узор смерти.

Шаламов не стремится поразить читателя, не форсирует интонации. Напротив, его описания подчёркнуто будничны, замедленно-подробны, но почти каждая вполне реалистическая деталь в своей безжалостной выразительности - как знак ирреальности происходящего.

Писатель показывает, что смерть перестала в лагерном мире быть событием, экзистенциальным актом, финальным аккордом человеческой жизни. Отношение к ней заключённых столь же безразлично, как и ко всему прочему, за исключением разве что утоления вечного мучительного голода. Больше того - из неё стремятся извлечь хоть какую-то выгоду. Происходит катастрофическое обесценение человеческого существования, личности, меняющее все понятия о добре и зле.

Школа зла

Растление - одно из самых грозных слов в шаламовском приговоре лагерю. На собственном опыте писатель имел возможность убедиться, что нравственные и тем более физические силы человека не безграничны. Во многих его рассказах появляется образ доходяги - заключённого, который достиг предельной степени истощения. Доходяга живёт лишь элементарными животными инстинктами, сознание его мутно, воля атрофирована.

Шаламов жестко увязывает экстремальность условий с душой, физической природой человека, уязвимого для голода, холода, болезней, побоев и т.п. Расчеловечение начинается именно с физических мук. Никто, пожалуй, не описал с такой достоверностью мук голода, как Шаламов. Во многих его рассказах подробнейшим образом изображается феноменология этой естественной потребности человека, превратившейся в хищную страсть, в болезнь, в жестокую пытку.

Не просто голод или холод, непосильный рабский труд или побои, но и разлагающие последствия этих экстремальных состояний - сквозной сюжет шаламовских рассказов. Физиология медленного умирания или столь же медленного восстановления замученного и униженного человека - в любом случае она его боль и мука; в своём истерзанном теле человек - как в тюрьме, из которой не выбраться.

Пощёчина режиму

Шаламов в своей прозе (в отличие, к примеру, от А. И. Солженицына) избегает прямых политических обобщений и инвектив. Но каждый его рассказ тем не менее «пощёчина», пользуясь его же словом, режиму, системе, породившей лагеря. Писатель нащупывает общие болевые точки, звенья одной цепи - процесса расчеловечения.

То, что «в миру» могло быть не очень заметно, в лагере - в силу безнаказанности власть имущих и объявленных «социально близкими» блатарей - проявлялось особенно резко. Унижения, издевательства, избиения, насилие - общее место лагерной действительности, многократно описанное Шаламовым. Даже поощрения в лагере писатель считает растлением, поскольку вся система взаимодействия между начальниками и подчиненными основана на лжи, на пробуждении в человеке самого низменного и подлого.

Из рассказа в рассказ Шаламов поминает, что над воротами почти каждого лагеря был вывешен знаменитый сталинский лозунг «Труд есть дело чести, дело славы, доблести и геройства». Писатель ярко показал, что это был на самом деле за труд - подневольный, унизительный, рабский по сути, формировавший такую же рабскую психологию. Такой труд просто не мог быть честным.

Судьба и случай

«Удача», «случай» - ключевые понятия в прозе Шаламова. Случай властвует над судьбой заключённого, вторгается в его жизнь благоприятной или, чаще, злой волей. Это может быть случай-спаситель или случай-убийца.

Судьба для Шаламова также часто равнозначна счастливому или несчастливому стечению обстоятельств. И слова «высшие силы» применительно к судьбе заключенного употребляются им с иронией: за ними лагерное и не лагерное начальство, чья-то тупая исполнительность, равнодушие или, напротив, мстительность, за ними - козни, интриги, страстишки, способные влиять на судьбу узника, для которого главная цель - выжить, уцелеть.

Тем выше ценил он таких людей, кто был способен вмешаться в ход обстоятельств, постоять за себя, пусть даже рискуя жизнью. Таких, «кто не шнур динамитный, а взрыв», как сказано в одном из его стихотворений. Об этом, в частности, один из лучших его рассказов - «Последний бой майора Пугачёва»: о безвинно заключённом, собравшем товарищей с таким же, как у него, инстинктом свободы и погибшем при попытке вырваться.

«Стихи - это боль, и защита от боли…»

Стихи Шаламов писал на протяжении всей жизни. К 1953 году относится его личное знакомство с Б. Пастернаком, которого как поэта Шаламов чрезвычайно чтил и который, в свою очередь, высоко оценил шаламовские стихи, присланные ему с Колымы. Осталась также их замечательная переписка, в которой ярко выражены эстетические и нравственные взгляды писателя.

Один из ключевых мотивов его поэзии - столкновение двух стихий: льда, холода, небытия и, с другой стороны, тепла, огня, жизни. Образ льда появляется не только в стихах Шаламова о природе. Отголоски другого - холодного, ветреного, подземного мира - слышны в обжитом, тёплом, но тревожно-хрупком мире культуры, так высоко ценимом писателем. В его стихах нет прочной, нетленной красоты. Даже там, где она готова восторжествовать, что-то мешает ей.

В поэзии Шаламова чувство единой судьбы, единой участи - природы и человека - во многом определяет отношение автора к миру. В природе вдруг обозначается то, что, казалось бы, свойственно только человеку, - порыв, нерв, судорога, напряжение всех сил.

Природа в стихах Шаламова, как и в рассказах, часто предстает «ландшафтами грозными», где «тучи пепельные вяжут и опоясывают лес», где «скелеты чудищ допотопных, шестисотлетних тополей, стоят толпой скалоподобной, костей обветренных белей» и где «горный кряж, что под ногами, могильной кажется плитой». Она может быть прекрасна, но в её красоте нет благодати, напротив - скорее тягота и угроза.

Обживание мира

Поэзия для Шаламова - не только устремлённость ввысь, но и обретение миром плоти, наращивание мускулов, поиск совершенства. В ней отчётливо ощутимо усилие воссоединения, воля к цельности жизни. Воссоединение «обрезков и осколков» жизни для Шаламова - обживание мира, его одомашнивание, к чему сходится большинство мотивов его поэзии. В его стихах живёт острейшая потребность в тепле очага, в крыше, в доме.

Но обживание для него - это также и творчество в самом широком смысле, будь то стихи, строительство дома или выпечка хлеба. В творчестве человек обретает не только радость преодоления и чувство собственной силы, но и чувство единства с природой. Он ощущает себя сотворцом, чьё мастерство - лепта в почти чудесное преображение мира.

Многие свои эссе Шаламов посвятил именно размышлениям о поэзии, о её природе и законах, о психологии творчества и произведениях близких ему поэтов.

Е. А. Шкловский

ШАЛАМОВ, Варлам Тихонович [р. 18.VI(1.VII).1907, г. Вологда] - русский советский писатель. Учился на факультете советского права МГУ (1926-29). Печатается с 1932. В 1937 был незаконно репрессирован. Возобновив литературную работу после реабилитации, Шаламов выступает с 1957 преимущественно как поэт: сборники стихов «Огниво» (1961), «Шелест листьев» (1964), «Дорога и судьба» (1967), «Московские облака» (1972). Основное направление поэзии Шаламова - философская лирика. Для неё характерны точный отбор слов, сдержанность поэтических средств, ритмическое разнообразие. Публикует также рассказы, которые отличаются повышенной эмоциональностью, лаконизмом, литературоведческие статьи; переводит произведения болгарских, казахских, чувашских, еврейских и других поэтов.

Соч.: Маяковский разговаривает с читателем, «Огонёк», 1936, № 10; Три смерти доктора Аустино, «Октябрь», 1936, № 1; Пава и древо, «Лит. современник», 1937, № 3; Работа Бунина над переводом «Песни о Гайаватте», «ВЛ», 1963, № 1; [О Есенине], «Сельская молодежь», 1965, № 9; Пушкинская премия Академии наук, в кн.: День поэзии, М., 1968.

Лит.: Слуцкий Б., Огниво высекает огонь, «Лит. газета», 1961, 5 окт.; Инбер В., Вторая встреча с поэтом, «Лит. газета», 1964, 23 июня; Михайлов О., По самой сути бытия, «Лит. газета», 1968, 31 янв.; Красухин Г., Человек и природа, «Сиб. огни», 1969, № 1; Ольгин Дм., «Стиха невозмутима мера», «Лит. газета», 1972, 29 нояб.

Л. Н. Чертков

Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. - Т. 8. - М.: Советская энциклопедия, 1975